高齢者虐待防止研修とは?目的・内容・実施のポイントを分かりやすく解説

介護現場で利用者の尊厳を守り、安心・安全なサービスを提供するために、高齢者虐待防止研修は欠かせないものです。しかし、「どんな内容で実施すればいいの?」「どのくらいの頻度で行うべき?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、研修の目的から実施方法、記録管理のポイントまで、現場ですぐに活用できる実践的な内容をお伝えします。介護事業所の管理者や研修担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

なぜ高齢者虐待防止研修が必要なのか

高齢者虐待防止研修は令和6年度に経過措置が終了し完全に義務化されました。これには、高齢者虐待の深刻化と、介護現場での虐待防止体制の強化が急務となったことがあげられます。

虐待防止義務化の背景

厚生労働省の調査によると、要介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数は年々増加傾向にあり、ニュースなども頻繁に取り上げられたことで虐待防止に向けた取り組みの必要性が高まっています。このような状況を受け、介護事業者には虐待防止委員会の設置、指針の整備、研修の実施、担当者の配置が義務付けられました。

参考:令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果

高齢者虐待防止研修の目的

高齢者虐待防止研修は、介護サービスの質を高め、利用者の尊厳を守るために不可欠です。虐待の定義や種類を正しく理解することで、職員は日常業務の中で「これは虐待に該当するのか」と判断できるようになります。

介護サービスに従事する職員は、身体的虐待だけでなく、心理的・経済的・性的虐待、ネグレクトなど、外見では分かりにくいケースにも気づけるようになることが重要です。また、虐待が起きてから対応するのではなく、事前にリスクを察知し、早期に対策を講じる意識を職員全体で共有することが求められます。

研修を通じて、通報・報告の手順を身につけ、迅速な対応ができる体制を整えることも高齢者虐待防止研修の目的の一つです。

高齢者虐待研修の未実施は減算

高齢者虐待防止研修を含む虐待防止措置は、①虐待防止委員会の設置、②指針の整備、③定期的な研修の実施、④担当者の配置の4つすべてを満たさなければ減算対象となります。1つでも未実施の項目があれば基本報酬を減算されます。

減算額:所定単位数の1%(100分の1)

適用期間:虐待防止措置を講じていない事実発覚した月の翌月から、改善が認められた月まで

1.研修実施の最低限要件

研修の開催は年1回または2回以上と定められており、サービス種別によって異なります。具体的には、特定施設入居者生活介護などは年2回以上、訪問介護などは年1回以上の実施が必要です。さらに、従業員の新規採用時にも必ず研修を実施しなければなりません。

引用:厚生労働省老健局高齢者支援課 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について

研修の記録管理も重要で、実施した研修内容は記録に残す必要があり調査の対象となる場合もあります。

記録には、出席者名簿、研修内容、実施日時、講師などを記載し、運営指導時等に提示できるよう準備しておかなければなりません。

| 研修回数 | 対象サービス |

| 年2回以上 | ・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |

| 年1回以上 | ・訪問介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・通所介護 ・(介護予防)通所リハビリテーション ・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)短期入所療養介護 ・定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 |

2.届出手続きの重要性

研修を適切に実施していても、行政手続きを怠ると減算対象となります。介護サービス事業所は介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「高齢者虐待防止措置実施の有無」を都道府県等に提出しなければなりません。特に、要件を満たしていても、「基準型」の届け出をしていなければ自動的に「減算型」とみなされるため注意が必要です。

3.小規模事業所での対応

人員が限られる小規模事業所でも例外はありません。事業所規模の大小に関わらずすべての項目を実施しなくてはなりません。従業員が数名の小規模な事業所も委員会や研修を開催してください。ただし、法人内の他事業所や、地域の小規模事業所と委員会を合同開催するといった柔軟な対応は認められています。

4.虐待の発生要因を踏まえた研修内容

効果的な研修実施のため、虐待の実態を理解することが重要です。2022年度に虐待と判断された856件のうち、発生要因として最も多かったのは「教育・知識・介護技術等に関する問題」で、56.1パーセントに上りました。これは、適切な研修により多くの虐待を予防できることを示しています。

出典:令和6年3月厚生労働省老健局「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業」

5.減算適用のタイミングと改善対応

高齢者虐待防止措置の未実施が発覚した場合は各自治体に速やかに改善計画を提出し、未実施発覚の3ヶ月後には改善状況を報告する必要があります。減算適応期間は、未実施発覚の翌月から改善が認められた月までの間となりますので、早期の改善対応により減算期間を最小限に抑えることが可能です。

6.実務的な対応策

研修実施においては、内部研修を実施するほか、外部研修に参加するのも一つの方法ですが、時間や場所の制限を受けにくいオンライン動画研修サービスの活用もおすすめです。介護研修専門のオンライン動画研修サービスでは、全職員の受講を確実に実施でき、記録管理も効率化できます。

このように、減算回避の鍵は、4つの要件の完全実施(①虐待防止委員会の設置、②指針の整備、③定期的な研修の実施、④担当者の配置)、適切な記録管理、確実な届出手続きの3点です。単に研修を実施するだけでなく、制度全体を理解した総合的な対応が求められています。

高齢者虐待防止研修で学ぶべき主な内容

研修ではまず、高齢者虐待の種類と具体的な事例について学ぶ必要があります。

高齢者虐待の種類と具体例

高齢者虐待防止研修では、まず虐待の種類と具体的な事例について学習することが重要です。

身体的虐待

殴る、蹴る、つねる、無理やり食事を口に入れる、必要以上に身体を拘束するなどの行為が該当します。また、薬を過剰に服用させたり、逆に必要な薬を与えなかったりすることも身体的虐待とみなされる場合があります。

心理的虐待

怒鳴る、侮辱する、恥をかかせる、無視する、脅すなどの行為が該当します。言葉による暴力だけでなく、利用者の前で職員同士が不適切な会話をすることも心理的虐待に該当する可能性があります。

経済的虐待

利用者の年金や預貯金を無断で使用したり、日用品等を購入せずネグレクトに該当するような状況を作ったりすることが該当します。また、不必要に高額な商品を購入させることも経済的虐待とみなされる場合があります。

性的虐待

利用者にわいせつな行為をしたり、させたりすることが該当します。また、排泄介助や入浴介助の際に必要以上に身体を露出させることも性的虐待に該当する可能性があります。

ネグレクト(放棄・放任)

食事を与えない、入浴させない、必要な医療を受けさせない、汚れた衣服を着せ続けるなど、必要なケアを怠ることが該当します。また、他の利用者による虐待を放置することもネグレクトとみなされます。

虐待が起きる理由

多くの虐待は、悪意からではなく知識不足や認識不足から発生します。

「これくらいは大丈夫」「忙しいから仕方ない」といった判断が、実際には虐待に該当することがあります。具体的な事例を学ぶことで、職員は自分の行動を客観視し、適切な介護とは何かを再認識できるようになります。

また、介護現場では、虐待かどうか判断が難しいグレーゾーンが数多く存在します。例えば、安全のための行動制限と不当な拘束の境界線や、必要な声かけと威圧的な言動の違いなどです。具体的事例を通じて学ぶことで、これらの境界線を明確にし、適切な判断基準を身につけることができます。

虐待の兆候に気づくための視点

虐待の早期発見には、日頃から利用者の変化に注意を払うことが重要です。

まず身体面では、説明のつかない外傷、あざ、やけどなどがないかを観察しましょう。これらの外的な変化に加えて、体重の急激な減少や清潔状態の悪化なども重要な兆候として認識する必要があります。

精神面においては、以前と比べて表情が暗くなったり、職員に対して恐怖心を示したりする変化に注意を払うことが大切です。また、普段は話好きだった利用者が急に無口になったり、逆に穏やかだった方が興奮しやすくなったりする変化も、虐待の兆候として考えられるため慎重な観察力が求められます。

行動面では、これまで普通に食事を摂っていた利用者が食事を拒否するようになったり、特定の職員を避けようとしたりする行動が見られる場合、虐待の可能性を疑う必要があります。さらに、自傷行為の出現や帰宅願望の増大なども、利用者の心理的な苦痛を示す重要な兆候として捉え、適切な対応を検討することが重要です。

通報・報告の流れ

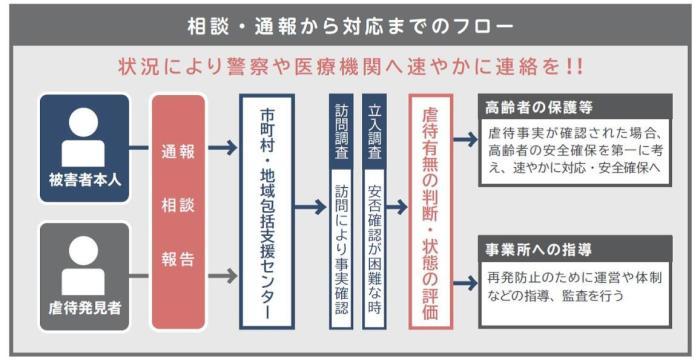

虐待を発見した場合や疑いを持った場合の対応手順を明確にしておくことが重要です。

内部報告

虐待を発見した職員は、まず直属の上司や施設長に報告します。報告は迅速に行い、事実関係を正確に伝えることが重要です。また、報告内容は記録として残し、後の調査や対応に活用します。

虐待防止委員会での検討

施設内の虐待防止委員会において、報告された事案について詳細な検討を行います。事実確認や関係者からの聞き取り、再発防止策の検討などを行い、組織として統一した対応を決定します。

行政機関への通報

虐待が事実であると判断された場合、市町村や地域包括支援センターなどの関係機関に速やかに通報します。通報は法的義務であり、躊躇なく迅速に行うことが求められます。

職員の役割と責任

すべての職員が虐待防止に対する明確な役割と責任を理解することが重要です。

1.管理者の役割

施設全体の虐待防止体制を構築し、職員への研修実施や相談体制の整備を行います。また、虐待が発生した場合の最終責任を負い、関係機関との調整や改善策の実施を統括します。

2.職員の役割

日常業務の中で利用者の変化に注意を払い、虐待の兆候を見逃さないよう努めます。また、自らが虐待を行わないことはもちろん、他の職員による虐待を発見した場合は速やかに報告する責任があります。

3.虐待防止委員の役割

施設内の虐待防止委員会において、虐待防止に関する検討や改善策の立案を行います。また、職員からの相談窓口としての役割も担い、虐待防止体制の中核となって活動します。

研修の進め方

高齢者虐待防止研修を効果的に実施するために以下のような点に注意して進めていきましょう。

研修対象者

高齢者虐待防止研修は、施設で働くすべての職員を対象とする必要があります。対象となるのは、介護職員、看護職員、相談員、事務職員、調理員など、職種や勤務形態に関係なく事業所内で勤務するすべての職員が含まれます。

実施頻度

研修は年1回以上の定期開催が必要であり、新任職員には採用後1か月以内に基礎的な内容の研修を受講させます。さらに、事例検討会やケーススタディなどのフォローアップ研修を四半期ごとに行うと、知識の定着と意識の維持を図れます。

実施方法

研修の効果を最大化するためには、複数の手法を組み合わせることが重要です。全職員が一堂に会して実施する集合研修は、組織全体の意識統一を図る上で効果的であり、講義形式だけでなく、グループディスカッションや事例検討を取り入れることで、より実践的な学習が可能になります。

各部署の特性に応じた部署別研修を実施する際は、介護職員向けには身体介護時の注意点、事務職員向けには個人情報保護や経済的虐待防止などに重点を置いた内容で実施します。また、新任職員や理解が不十分な職員に対しては個別指導を実施し、職員の理解度に応じたペースで指導を行い、確実な知識の定着を図ることが重要です。

加えて、専門知識を持つ外部講師による研修を定期的に実施することで、最新の情報や客観的な視点を取り入れることが可能となります。

研修時間の目安

研修時間は、全職員が受ける基本研修で2〜3時間、新任職員向けには4〜5時間程度が目安となり、加えてフォローアップ研修を1時間程度実施すると良いでしょう。

研修の記録と管理

研修を効果的に進めるためには、年度初めに詳細な研修計画書を作成することが重要です。年間を通じた研修スケジュールを明確にし、職員の勤務シフトや業務状況を考慮した実施時期を設定する必要があります。

外部講師に依頼する場合は、早めの調整が必要となるため、計画段階での講師選定やスケジュールあわせなど十分な準備が求められます。

動画研修サービスを利用するのも手です。動画サービスはスマホ一台あれば短いスキマ時間でも学ぶことが可能で、虐待防止やBCPのような法定研修のほか、新人研修にも活用でき、受講記録もとれるので非常に便利です。

なお、ツクイスタッフの「Ecarelabo」は2週間の無料トライアルを実施中です。

自前で研修を行う場合は具体的な内容、使用する教材、実施方法などを詳細に計画立案し、対象者や到達目標も明確に設定することで研修の効果測定が可能になります。年間研修計画のテンプレートをご用意いたしましたので、下記よりダウンロードしてご活用ください。

研修計画書のテンプレートはこちらから

研修実施後

研修実施後は、研修参加者全員の出席簿を作成し、氏名、所属部署、研修時間などを記録する必要があります。実施した研修の詳細な内容、使用した資料、質疑応答の内容なども記録しておきましょう。また、職員個人ごとの研修受講履歴を管理し、受講状況を把握し、欠席者へのフォローも必要です。

研修の効果を客観的に評価するには、研修内容の理解度を測定する選択式や記述式のテストを実施すると良いでしょう。加えて、研修内容、実施方法、講師などについての満足度アンケートを実施し、職員の意見を聴取し、次回の研修に活かすことも重要です。また、研修受講後の職員の行動変化について、上司や同僚からの観察記録を収集し、研修の成果が実際の業務に活かされているかを確認します。

これらの記録は監査や指導に備えて最低3年間、より安全を期すため5年間の保存するようにしましょう。

研修の事例・テーマ例

実際の介護現場で起こりうる状況を想定したケーススタディやロールプレイを取り入れることで、職員の対応力を養うことができます。例えば、認知症の利用者に対する感情的な対応や、金銭管理のトラブル、夜勤時の緊急対応ミスなどの事例を通じて、ストレス管理や適切な判断力の重要性を学べるようにします。また、報告しづらい状況における通報方法についても、ロールプレイで練習しておくことが有効です。これらの実践的な研修テーマは、職員の意識を高め、虐待の未然防止に大きく貢献します。

ケーススタディ例

職員の感情的な言葉が虐待につながるケース

夜勤帯で職員が一人の時、認知症の利用者が何度も同じことを繰り返し質問してくる状況が発生しました。疲労とストレスから職員が「さっき言ったでしょう!何回同じことを聞くんですか!」と強い口調で対応してしまいました。

このケースでは、職員のストレス管理の重要性、認知症への理解、適切なコミュニケーション方法について検討します。また、夜勤時の孤立感や疲労が判断力に与える影響についても学習し、予防策を検討します。

金銭の取り扱いに関するトラブル

利用者から「お小遣いを預かって」と依頼された職員が、善意で個人的に現金を預かってしまいました。しかし、その後利用者が「預けた金額と違う」と主張し、トラブルに発展してしまいました。

このケースでは、金銭管理の適切な手順、個人的な金銭預かりの危険性、透明性のある管理体制の重要性について学習します。また、利用者との信頼関係を損なわない適切な対応方法についても検討します。

夜勤時のトラブル対応

夜勤帯で利用者が転倒し、職員が一人で対応しなければならない状況が発生しました。その際、利用者が痛みを訴えているにも関わらず、職員が「大したことない」と判断して医療機関への連絡を怠り、翌朝まで様子を見てしまいました。結果として骨折が判明し、適切な初期対応ができていませんでした。

このケースでは、夜勤時の緊急対応手順、医療機関との連携方法、一人で判断することの危険性について学習します。また、利用者の訴えを軽視することの問題性や、記録の重要性についても検討します。

ロールプレイ・虐待を疑ったときの報告の仕方

実際の報告場面を想定したロールプレイを通じて、適切な報告方法を身につけることが可能になります。基本的な報告の流れでは、虐待を発見した職員役と上司役に分かれて、報告の練習を行います。事実と推測を分けて報告すること、感情的にならずに客観的に伝えること、必要な情報を漏れなく伝えることなどを重点的に練習すると良いでしょう。

しかし、先輩職員による虐待を発見した場合や、管理者自身が虐待に関与している疑いがある場合など、報告しにくい状況も起こり得るため、そのような状況でのロールプレイも実施しておきます。同時に、このような場合の外部通報窓口の活用方法についても学習しておきます。

高齢者虐待防止研修におけるFAQ

パート職員で研修時間に勤務していない場合はどうすればよいですか?

パートタイムや短時間勤務の非常勤職員も研修対象に含める必要があります。勤務時間の関係で参加が困難な場合は、別途研修の機会を設けるか、個別対応を検討する必要があります。すべての職員が等しく研修を受講できる環境を整備することが重要です。

新人職員はいつまでに研修を受ける必要がありますか?

新規採用者に対しては、採用後1か月以内に虐待防止研修を実施する必要があります。既存職員とは別に、基礎的な内容から丁寧に説明することが重要で、新任職員向けの研修は基本研修よりも時間をかけて4~5時間程度実施すると良いでしょう。基礎知識の習得に時間を要するため、複数回に分けて実施すると効果的です。

夜勤専従職員への研修はどのように実施すればよいですか?

夜勤専従職員は、夜間帯は職員数が少なく、虐待のリスクが高まる可能性があるため、特に重点的な研修が必要です。通常の研修時間に参加できない場合は、個別の研修機会を設けるか、勤務交代時間を活用した短時間研修を複数回実施するなどの工夫をしてください。現実的には動画研修などを活用するのがおすすめです。

研修記録はどのように管理すればよいですか?

研修参加者全員の出席簿を作成し、氏名、所属部署、研修時間などを記録します。欠席者についても記録し、後日のフォローの計画を明記します。実施した研修の詳細な内容、使用した資料、質疑応答の内容なども記録し、受講者の反応や理解度についても記載して次回研修の改善点として活用します。

研修記録の保存期間はどの程度ですか?

研修記録は最低3年間保存することが推奨されますが、より安全を期すため5年間の保存をおすすめします。電子データで保存する場合は、データの消失リスクに備えることが重要です。年度別、研修種別、職員別など、整理・分類し、必要時に迅速に取り出せるようにしておきましょう。

まとめ

高齢者虐待防止研修は、法的に義務付けられた研修の実施にとどまらず、利用者の尊厳を守り、質の高い介護サービスを提供するための基盤となります。最低限の研修を実施することで減算リスクを回避することは可能ですが、効果的な虐待防止を実現するためには、継続的な教育と職場環境の整備が不可欠です。そのため、職員が誇りを持って働ける職場づくりのためにも、研修を通じた意識向上を継続していくことが必要です。

しかし、日々忙しい業務の中で効果的な研修を行うことは容易ではありません。専門機関との連携や、オンライン研修の活用による受講率の向上、記録管理の効率化など、実務的な工夫も重要です。今後も制度改正や社会的ニーズに応じて、研修内容や実施方法を柔軟に見直しながら、持続可能な虐待防止体制の構築を目指していきましょう。

研修実施にお悩みならツクイスタッフの研修サービスがおすすめです。日々業務に追われている職員にも無理なく学べる研修を「動画研修「Ecarelabo」・集合研修」のスタイルで提供しています。虐待防止関連はもちろん、法定研修やBCP、介護技術の向上に関する研修も豊富です。進捗管理も容易ですので管理者の方の手間も省けます。

動画研修は無料トライアルもございますので、お問い合わせしてみてください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード お問い合わせ

お問い合わせ ログイン

ログイン